本文

滝川農業塾第9期生研修の様子

滝川農業塾第9期生修了式および研修報告会 令和5年3月2日

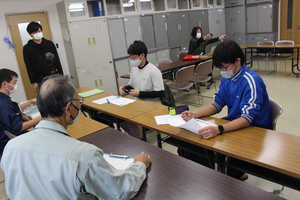

令和5年3月4日に2年間のカリキュラムを終えた9期生の修了式および研修報告会を開催しました。

当日は農業関係機関・団体から多くの方々のご出席をいただき、塾長である前田市長から9期生それぞれに修了証書が手渡されました。

その後の研修報告会では、塾生から農業塾での2年間で学んだことをこれからの農業経営にどのように活かしていくかなどの報告を行いました。

ステップアップ研修(米食味試験) 令和5年1月23日

9期生はステップアップ研修を行いました。

9期生が育てた2品種(きたくりん、ふっくりんこ)に加え、ベストライス赤平のゆめぴりか、山形県のつや姫の4品種を使用し、各水分量に応じた加水を行い、同条件のもと炊飯。

味の違いや固さ等の比較を評価シートを用いて実施し、参加者で共有を行いました。

道外先進地視察研修 令和4年10月31日~11月2日

9期生は10月31日から11月2日の日程で道外先進地視察研修を行いました。

1日目は土遊野(富山県)を訪問し、有機米の栽培方法やアイガモ農法についてお聞きし、実際にほ場を見ながらご説明をいただきました。

また、販路の開拓方法や、消費者に販売するときに気を付けている点など、経営に関することを細かく教えていただきました。

2日目は菜園生活 風来(石川県)を訪問し、無農薬栽培や6次産業化についてお話を聞きました。

「現在は無農薬という括りが多様化しており、区別が難しいため、無農薬というだけでは売れなくなってきている。風来に来るほとんどのお客さんが安心感を求めて買いに来ている。そのため、何を作るかということも大事ではあるが、誰が作るかがより大事になっている。」とのお話を伺いました。

3日目はAGRI STREET(兵庫県)を訪問し、SNS上での情報発信時に意識している点や、繁忙期のアルバイト受け入れ時に意識していることなどを詳細に教えていただきました。

それぞれの研修先で塾生から多くの質問があり、いずれの研修先でも時間が足りないほどでした。塾生からは「道外先進地視察研修に行ってよかった。」と言ってもらうことができ、大変有意義な研修となりました。

ステップアップ研修(指導農業士訪問) 令和4年10月25日

9期生は指導農業士訪問を行いました。

市内の指導農業士2名を訪問し、お話を聞かせていただきました。

販路開拓方法、経営の仕方として工夫していることや、指導農業士として塾生へのアドバイスなど、様々なお話を聞くことができ、塾生にとって大変有意義な研修となりました。

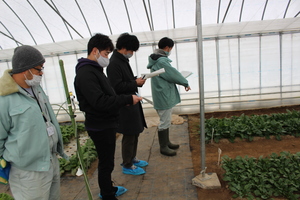

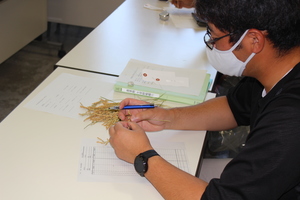

水稲育苗研修 令和4年5月16日

9期生は水稲育苗研修を行いました。

これまでの育苗状況と育苗の管理状況を振り返り、今後のハウス管理について確認しました。

また、葉数(第4葉まで生えているか)を数え、移植予定日を確認しました。

道内先進地視察研修 令和3年12月20日~21日

9期生は12月20日から21日の日程で、道内先進地視察研修を行いました。

はじめに、かんだファーム(名寄市)を訪問し、冬季に栽培できる品目である寒締めホウレンソウの取り組みについて説明を受け、栽培用ハウス及びホウレンソウ栽培のノウハウを学びました。

次に、佐藤ファーム(和寒町)を訪問し、冬季品目の越冬キャベツについて説明を受け、栽培のノウハウや水稲と野菜の複合経営について学びました。

最後に、旭川市農業センター花菜里ランド(旭川市)を訪問し、寒締めホウレンソウ、白菜、小カブ、長ネギ、ブロッコリーなど冬季に栽培・貯蔵できる品目について説明を受け、栽培及び雪中貯蔵方法について学びました。

いずれの視察先でも、塾生は熱心に耳を傾けメモや質問をしており、大変有意義な視察研修となりました。

ステップアップ研修(米食味試験) 令和3年12月3日

8、9期生はステップアップ研修を行いました。

第9期生の生育調査における4品種(ゆめぴりか、きたくりん、ななつぼし、ふっくりんこ)の坪刈りサンプルを使用し、各水分量に応じた加水を行い、条件を合わせて炊飯。

味の違いや固さ等の比較を評価シートを用いて実施し、参加者で共有することができました。

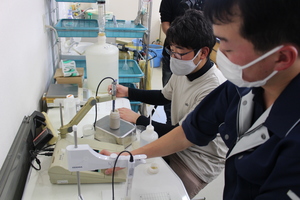

土壌診断研修 令和3年11月17日

9期生は土壌診断研修を行いました。

空知農業改良普及センター中空知支所にて、土壌診断(ph、EC)について説明を受け、改良資材や矯正に必要な施用量について学びました。

自身のほ場から事前に採取しておいた土を持参し、ph、ECの測定、及び土性、腐植の判定を行いました。

「水稲」生育調査集合研修(6)(稔実調査) 令和3年9月6日

第6回目の「水稲」生育調査集合研修(稔実調査)を行いました。

稔実調査とは、株ごとの総籾(もみ)数と、そのうち実の入っていない不稔(ふねん)籾数を測定し、稔実歩合(実の入っている籾の割合)を算出し、今年の収量予測に活用するというものです。

調査の結果、不稔割合は中空知管内の平均値と同程度であり、品種によって異なりますが、おおむね10俵/10a前後の収量予測結果となりました。

「水稲」生育調査集合研修(第5回目) 令和3年8月25日

第5回目の水稲生育調査を行いました。

今回は空知農業改良普及センターから適期収穫について座学の説明を受けた後、現地調査を行いました。

今回の現地調査では、10株分の草丈、茎数を計測し、平方メートル当たり茎数の算出に加え、稈長調査、穂長調査も行い、収穫適期判定の参考にすることができました。

ステップアップ研修(低コスト自動操舵システム研修・実演会) 令和3年8月12日

8、9期生はステップアップ研修を行いました。

(株)農業情報設計社から低コスト自動操舵システム(AgriBusシリーズ)の説明を受けました。

その後、実際に自動操舵付きトラクターの試乗を行いました。

低コストのメリットと作業の省力化について学ぶことができました。

「水稲」生育調査集合研修(第4回目) 令和3年8月2日

第4回目の水稲生育調査を行いました。

今回は空知農業改良普及センターから高温・乾燥による作物への影響について座学の説明を受けた後、現地調査を行いました。

現地では雑草の発生が見られ、その対処方法などについても共有することができました。

ステップアップ研修(新十津川町高品質・良食味米生産プロジェクト「水管理現地研修会」) 令和3年7月20日

9期生は7月20日に、ステップアップ研修を行いました。

新十津川町高品質・良食味米生産プロジェクト「水管理現地研修会」に参加し、水田センサー、水管理ソフトウェア及び自動給水装置について説明を受け、デモを見学しました。

その後、ロボットトラクタ、ドローン等のスマート農業機械の見学を行いました。

いずれも最先端の技術であり、新十津川町における各種実証試験について学ぶことができました。

「水稲」生育調査集合研修(第3回目) 令和3年7月19日

第3回目の水稲生育調査を行いました。

今回は空知農業改良普及センターから出穂期の見方・主要病害虫について座学の説明を受けた後、現地調査を行いました。

座学で説明を受けた病害虫の現地調査も行い、その対処方法などについても共有することができました。

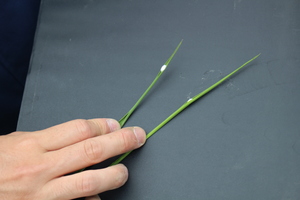

「水稲」生育調査集合研修(第2回目) 令和3年7月5日

第2回目の水稲生育調査を行いました。

前回同様、空知農業改良普及センター中空知支所から土壌分析と幼穂形成期の見方・水管理について座学での説明を受けた後、実際に現地ほ場にて主茎を数本採取し、幼穂形成期を確認することができました。

現地調査では、雑草・病害虫の確認も行いました。

ステップアップ研修(ほ場透排水性改善に向けた自動操舵によるカットブレーカー実演会) 令和3年6月24日

9期生はステップアップ研修を行いました。

空知農業改良普及センター及びホクレン岩見沢支所から、カットブレーカーによる透排水性改善の説明を受け、その効果を学びました。

その後、(株)農業情報設計社から自動操舵(AgriBus G2)に係る説明を受け、実際に自動操舵付きカットブレーカーの試乗を行いました。

ほ場透排水性改善の必要性と、自動操舵作業における省力化について学ぶことができました。

「水稲」生育調査集合研修(1) 令和3年6月17日

滝川農業塾第9期生は、北海道立農業大学校の研修課題として、空知農業改良普及センター中空知支所の指導を受けながら、各自のほ場で水稲2品種の生育調査に取り組んでいます。

第1回目の調査では、最初に生育調査に係る座学を行った後、各ほ場における現地調査を行いました。

初めに、各ほ場において平均的な10株を決め、株間、条間の計測を行いました。

その後、10株分の草丈、茎数を計測し、平方メートル当たり茎数を算出しました。

滝川農業塾第9期生入塾式 令和3年4月13日

令和3年4月13日に滝川農業塾第9期生の入塾式を行いました。

入塾式では、来賓の方々から激励のお言葉をいただいたほか、入塾する第9期生からは、農業塾2年間の抱負などの発表がありました。入塾式後は第8、9期生で自治会を開催し、今年度の研修スケジュールなどの確認を行いました。

妊娠・出産

妊娠・出産 入園・入学

入園・入学 就職・退職

就職・退職 結婚・離婚

結婚・離婚 住宅・引越し

住宅・引越し けが・病気

けが・病気 高齢・福祉

高齢・福祉 おくやみ

おくやみ 申請・届出

申請・届出 ゴミ

ゴミ 相談窓口

相談窓口 雪情報

雪情報 施設利用状況

施設利用状況 SNS

SNS 分類でさがす

分類でさがす カレンダーでさがす

カレンダーでさがす 組織でさがす

組織でさがす 地図でさがす

地図でさがす