本文

狂犬病とは

狂犬病

狂犬病予防法が制定される1950年以前、日本国内では多くの犬が狂犬病と診断され、ヒトも狂犬病に感染し死亡していました。このような状況のなか狂犬病予防法が施行され、犬の登録、予防注射、野犬等の抑留が徹底されるようになり、わずか7年という短期間のうちに狂犬病を撲滅するに至りました。この事例を見ても、犬の登録や予防注射が狂犬病予防にいかに重要な役割を果たすかが理解できます。

万一狂犬病が国内で発生した場合には、素早くしっかりと発生の拡大とまん延の防止を図ることが非常に重要となります。そのためには、犬の飼い主一人一人が狂犬病に関して正しい知識を持ち、飼い犬の登録と予防注射を確実に行うことが必要であり、そうすることによって公衆衛生の向上と公共の福祉の増進に寄与しているということを飼い主の方はしっかりと自覚しましょう。

潜伏期・症状・診断等

| 病原体 | 感受性動物・感染経路 | 対象 | 潜伏期 | 症状と診断 | 治療と予防 |

|---|---|---|---|---|---|

| 狂犬病ウイルス |

|

ヒト | 1~3カ月間程度 | (1) 臨床症状

|

|

(2) 病原体診断

|

|||||

| イヌ | 2週間~2カ月間程度 | (1) 臨床症状

|

|

||

(2) 病原体診断

|

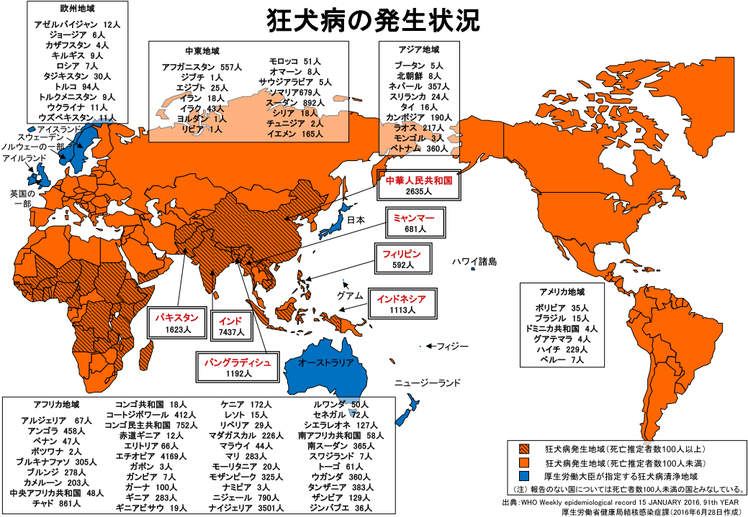

世界の発生状況(WHO 2004年)

日本、英国、スカンジナビア半島の国々など一部の地域を除いて、全世界で分布しています。

- 年間の死亡者数推計 55,000人(うち、アジア地域31,000人、アフリカ地域24,000人)

- 年間の暴露後ワクチン接種者数推計 1,500万人

日本の発生状況

死亡者数

1953年3人

1954年1人

1955年0人

1956年1人 (※1)

1970年1人 (※1)

2006年2人 (※2)

※1 ネパールを旅行中、犬に咬まれ帰国後発病、死亡した輸入症例。

※2 フィリピンを旅行中、犬に咬まれ帰国後発病、死亡した輸入症例。

参考:厚生労働省HP

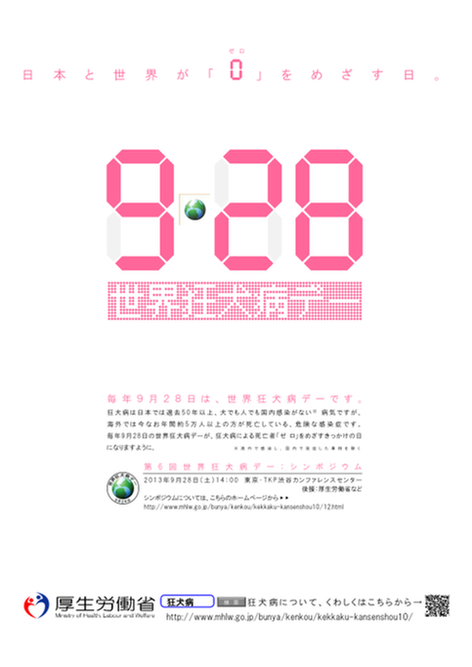

9月28日世界狂犬病デーについて

このページについてのお問い合わせ

滝川市市民生活部くらし支援課環境衛生係

〒073-8686 滝川市大町1丁目2-15

電話番号:0125-28-8013(直通)

ファクス番号:0125-24-0154

収容動物に関するお問い合わせは、滝川保健所(電話0125-24-6201、滝川市緑町2丁目3-31)までお願いします。業務時間は、月曜日から金曜日の8時45分から17時30分までです。土曜日・日曜日・祝祭日はお休みです。

妊娠・出産

妊娠・出産 入園・入学

入園・入学 就職・退職

就職・退職 結婚・離婚

結婚・離婚 住宅・引越し

住宅・引越し けが・病気

けが・病気 高齢・福祉

高齢・福祉 おくやみ

おくやみ 申請・届出

申請・届出 ゴミ

ゴミ 相談窓口

相談窓口 雪情報

雪情報 施設利用状況

施設利用状況 SNS

SNS 分類でさがす

分類でさがす カレンダーでさがす

カレンダーでさがす 組織でさがす

組織でさがす 地図でさがす

地図でさがす